--

--

✅動画解説はこちら!

まず、「2の補数」問題には前提ルールがあります。

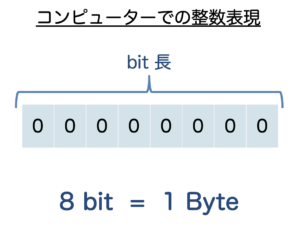

①「bit長を定義して」表現することが決まっている

┗ 8bit =1Byte として、出題されることが多い。

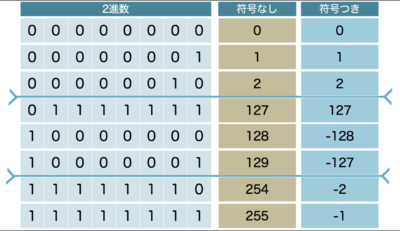

②問題ごとに「符号付き」「符号なし」の前提が定義されている

前提でもお話したように、2の補数問題では「符号なし」「符号つき」が問題文に記載されています。

そのため、2進数と10進数の数値は上記のようにかわってきます。

「符号付き」:+ー表現 / 「符号なし」:+表現のみ

また、符号ありの場合は、最も大きい位の値が 0:正数:プラス / 1:負数:マイナス となるため

問題文の定義で「マイナスを2の補数で表す8ビットの数値」ときたら、この前提を覚えておくと、数値感覚がつかみやすいです。

例題として、10進数の 116 → -116 のときの2進数を求めます。

求め方は下記の手順です。

✅ 0と1を反転させて、1を足す

計算方法は下記のとおりです。

2進数の世界では、 1 + 1 = 10 となるため、繰り上がるときも10進数の筆算と同様に計算しましょう。

最後に過去問を解いてみましょう。

ブログ内での解説が難しかったので(すだれ算とか…)

動画内の ‘4分57秒〜’ で補完していただけると嬉しいです!

ITすきま教室では講師や講演のご依頼もお受けしております。

YouTubeチャンネル運営のほか、ナレーターや司会業としても活動してきた経験から、分かりやすく満足度の高い講義をご提供します!

解説が分かりやすいと沢山の方からご好評をいただいており、IT資格勉強コンテンツで日本トップの登録者数を集めています。すきま時間を使って勉強して資格合格や成績アップを目指しましょう!

YoutubeチャンネルはこちらX(旧Twitter)で関連用語を3時間に1度つぶやきます!

すきま時間の学習にお役立てください!